嚥下の基礎知識

嚥下のメカニズムから

嚥下食に求められる物性、

とろみやミキサー食の作り方まで、

嚥下の基礎をわかりやすく解説します。

嚥下食の栄養不足

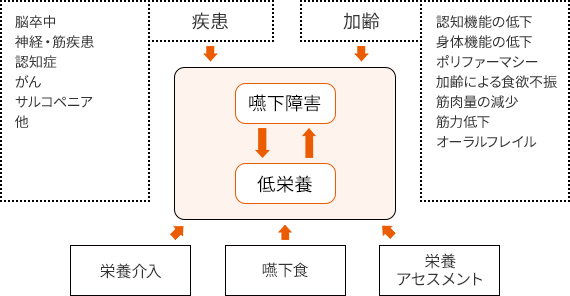

嚥下障害と低栄養は密接に関係しています!

嚥下障害は、加齢以外にも脳卒中やがんなど、様々な疾患によって引き起こされます。嚥下障害は誤嚥性肺炎や脱水、低栄養などのリスクが高くなり、治療後の経過不良につながります。

低栄養と嚥下障害は深く関わっており、低栄養と嚥下障害を共に発症している方が約3~29%いるとも言われています。1)

*文献1)より一部引用

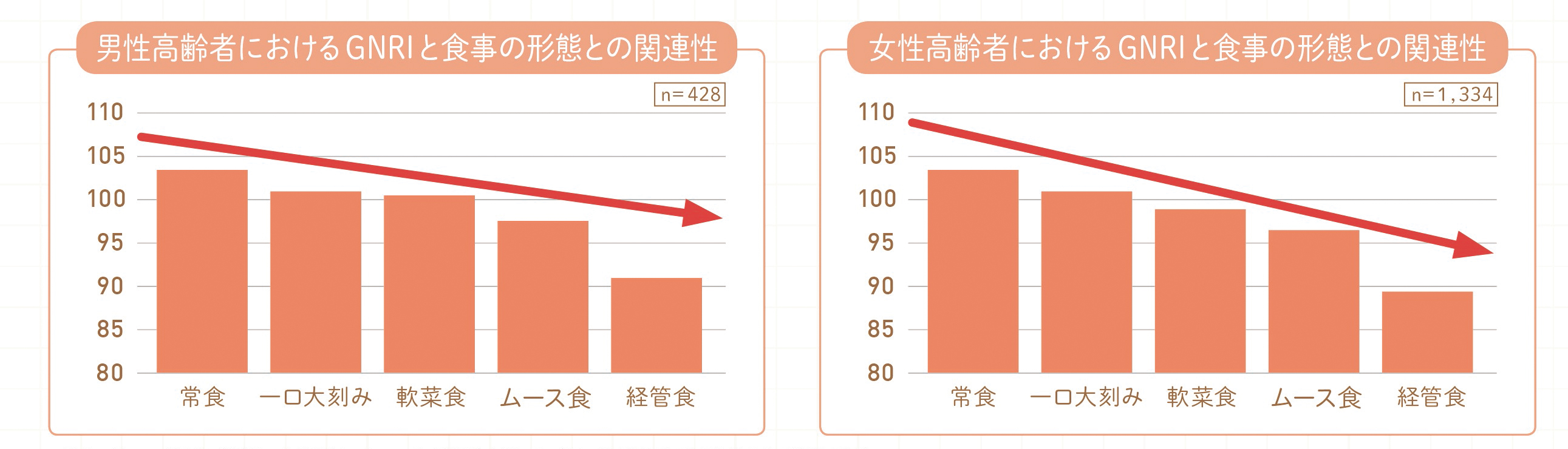

施設で提供される食事の形態と栄養リスクを評価する指標の一つであるGNRIの関連を調べた報告によると、嚥下機能の低下に合わせた飲み込みやすい食事形態になるにつれ、GNRIが低くなり栄養リスクが高まる傾向がみられました。 2)

この結果からも、嚥下機能と栄養状態は大きく関係していることがわかります。

*出典:2)GNRI:栄養リスク指標(Bouillanneら,2005)血清アルブミン値、現体重、理想体重のみで算出できる。

GNRI = [14.89 × 血清アルブミン(g/dL)] + [41.7 × (現体重 kg/理想体重 kg)]

<理想体重算出式>

男性:身長(cm)- 100 - [(身長 cm - 150)/4]

女性:身長(cm)- 100 - [(身長 cm - 150)/2.5]

※ body mass index = 22 kg/m2も使用可

<判定>

GNRI 98<:栄養リスクなし、92~<98:軽度栄養リスク、82~<92:中度栄養リスク、<82:重度栄養リスク

嚥下機能の低下にともない栄養状態も悪化するので要注意!

嚥下機能の低下にともない栄養状態も悪化するので要注意!

嚥下障害になると、飲み込みにくくなるため食べられる量が減ってしまい、通常の食事を食べている人よりも食欲不振になる割合が高いといわれています。1)

また嚥下食は、飲み込みやすくするために水分を追加し食材をなめらかなペースト状にすることが多く、栄養価が下がってしまいます。

そのため嚥下障害の方は、食べてはいても必要な栄養量を充足することが難しくなり、低栄養になってしまうのです。

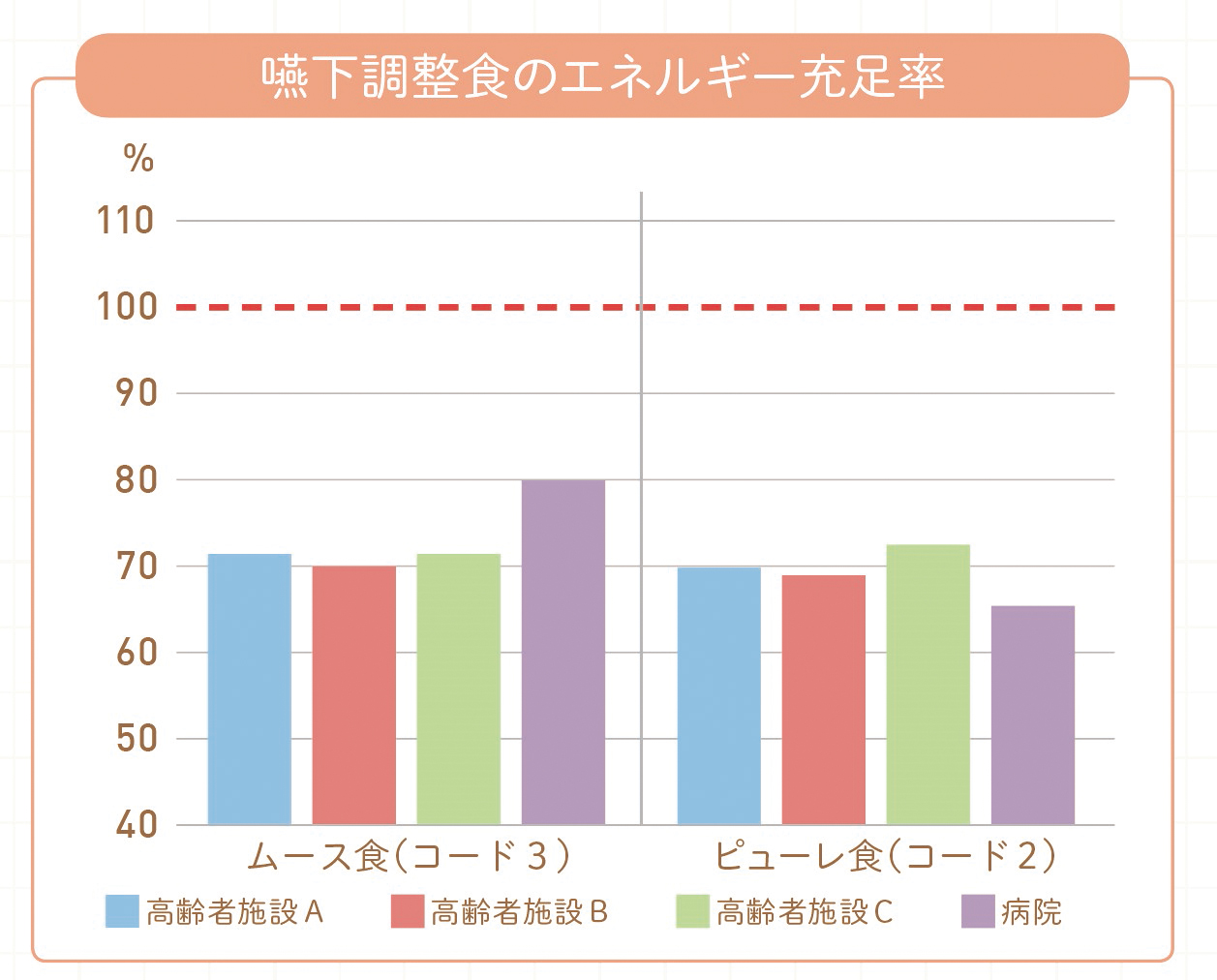

実際に病院や高齢者施設で提供されている3日分のムース食(コード3※1)およびピューレ食(コード2 ※1)を分析し得られたエネルギーの実測値を、院内約束食事箋※2あるいは施設の食事栄養基準に基づいた栄養価と比較したところ、提供している食事のエネルギーが2~3割程度不足していました。

*出典3)

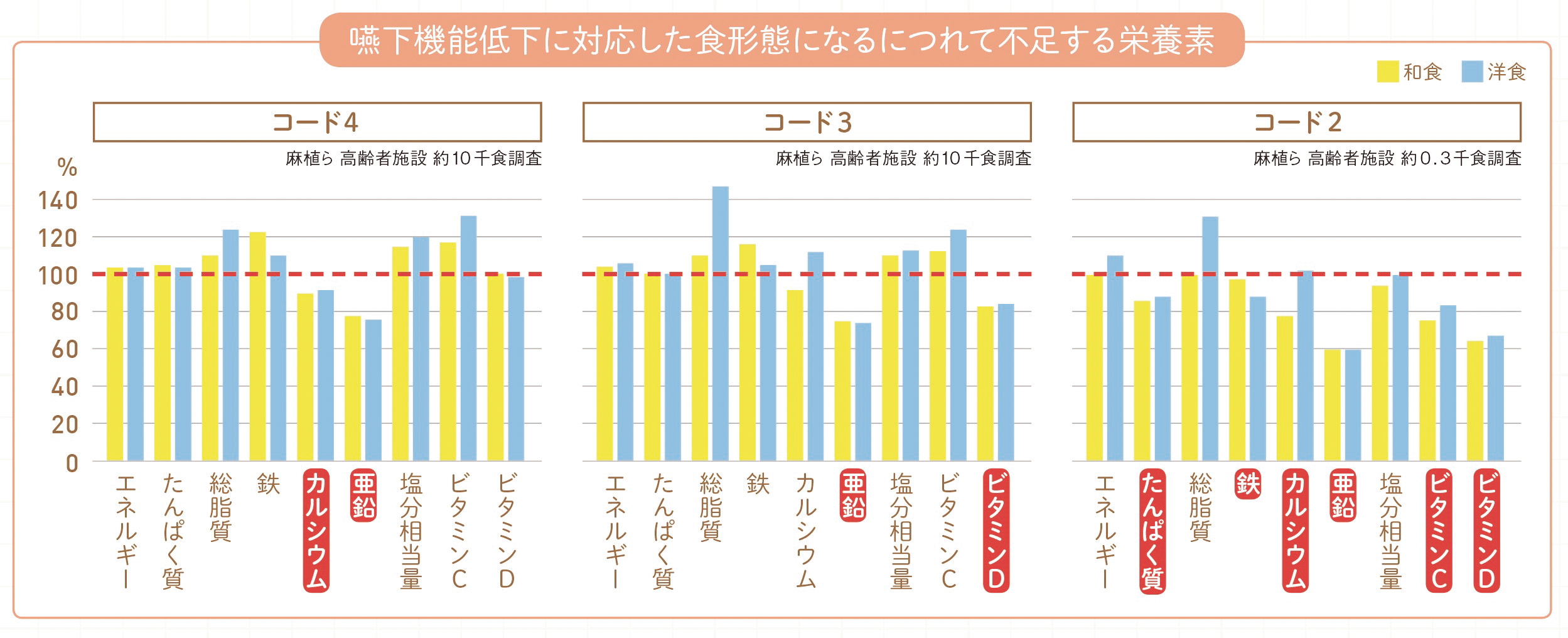

さらに、ある施設調査で、日本人の食事摂取基準(2015年版)における高齢者の栄養基準と嚥下食の献立上の栄養価を比較したところ、コード4※1からコード2へと嚥下機能の低下に対応した食事になるにつれて「カルシウム」「亜鉛」「ビタミンD」などのビタミン・ミネラルが不足する傾向にありました。特に、より飲み込みやすく調整されたコード2相当のピューレ状の食事形態では、さらに「たんぱく質」「鉄」「ビタミンC」も不足する傾向であることがわかりました。※3

このように嚥下食では、エネルギーやたんぱく質のほかビタミン・ミネラルも不足するため、低栄養に陥りやすいのです。

※1 日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021

※2 病院内で提供する食事の取り決めを記したもの

※3 特定の高齢者施設の調査であり、すべての施設に該当するということではない

嚥下障害があると食事量が十分にとれず、飲み込みやすい食形態になるにつれ栄養価が低下します。

嚥下障害があると食事量が十分にとれず、飲み込みやすい食形態になるにつれ栄養価が低下します。エネルギー・たんぱく質はもちろん、ビタミン・ミネラルもしっかり補いましょう!

ビタミンやミネラルは体内で作ることができないため、食事から摂取する必要があります。ビタミンAはにんじん、ビタミンB1は豚肉、カルシウムは牛乳、亜鉛はかきに多く含まれており、身体の機能を維持・調整する働きがあります。

エネルギー源となるのは、三大栄養素と言われる糖質・たんぱく質・脂質であり、ビタミン・ミネラルは、エネルギーにはなりませんが、右図下図のように三大栄養素が分解されてエネルギーを作り出す過程で、潤滑油のような役割を果たしています。どれか1つ不足してもバランスが崩れてしまうため、ビタミン・ミネラルはまんべんなく摂る必要があります。

嚥下食の栄養不足対策として、病院や施設では、油脂やたんぱく質を付加しているケースが多く、ビタミン・ミネラル不足は見落とされがちです。エネルギー・たんぱく質を補うだけでは、うまくエネルギー作ることができないため、嚥下食で不足しがちなビタミン・ミネラルもしっかりと補うようにしましょう!

ビタミン・ミネラルは、エネルギーを作る時の潤滑油!せっかく摂ったエネルギーやたんぱく質を効率よく使うためにもビタミン・ミネラル補給も忘れずに!

ビタミン・ミネラルは、エネルギーを作る時の潤滑油!せっかく摂ったエネルギーやたんぱく質を効率よく使うためにもビタミン・ミネラル補給も忘れずに!

嚥下食の栄養不足には五大栄養素をバランスよく補給できる栄養補助食品を活用しよう!

市販の栄養補助食品は、糖質・たんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラルの五大栄養素がバランスよく配合されています。その中でも特に少量かつ高栄養で、嚥下食に加えても味を損なわない製品の活用がおすすめです。嚥下食を作る時に加える水分の一部として使ったり、飲み物や汁物に加えるだけで簡単に栄養価をアップすることができます。

ご家庭で飲み込みやすい物性に調整しつつ、量や栄養価へ配慮するのは至難の業。そんな時には、少量で五大栄養素がバランスよく配合された栄養補助食品をうまく活用して手軽に低栄養対策を!

嚥下障害の方の低栄養対策には、五大栄養素が配合された栄養補助食品をうまく活用し、ビタミン・ミネラルもしっかり補給することが大切です!

(参考資料)

1)Junko Ueshima, et al. Nutritional Management in Adult Patients With Dysphagia: Position Paper From Japanese Working Group on Integrated Nutrition for Dysphagic People JAMDA 23 (2022) 1676-1682

2)神山、麻植ら 第25回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術集会ポスター発表

3)麻植ら 第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会パネルディスカッション