嚥下ヒント集

嚥下障害とは?

- 「嚥下障害かも…」サインってあるの?

-

以下がサインです!

思い当たることがないか、確認してみましょう。 - 「嚥下障害」ってなに?

-

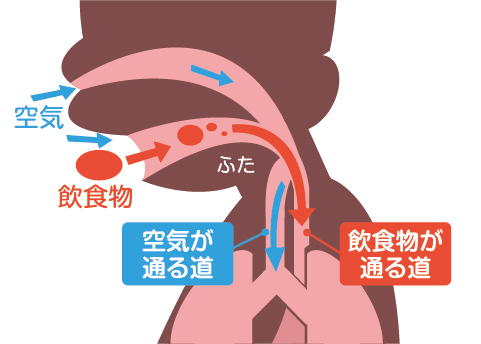

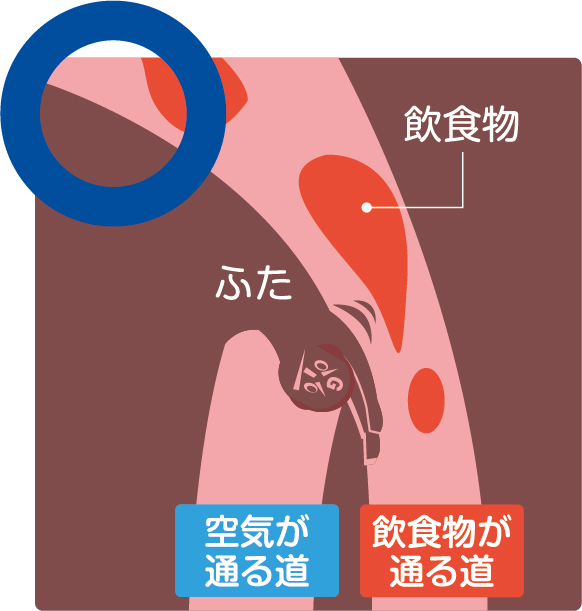

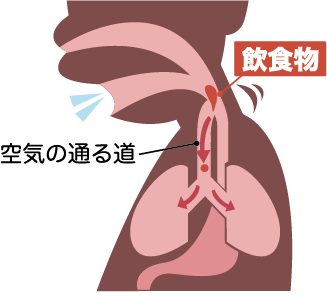

「飲食物の飲み込みが難しくなること」です。

「正しい飲み込み」と「誤った飲み込み」のメカニズムを確認しましょう。 -

- 嚥下障害になると、どんなことが起こるの?

-

うまく食べられなくなり、食べられるものが制限されます。そのため、同時に食べる楽しみも障害されます。

飲み込みに問題があると…

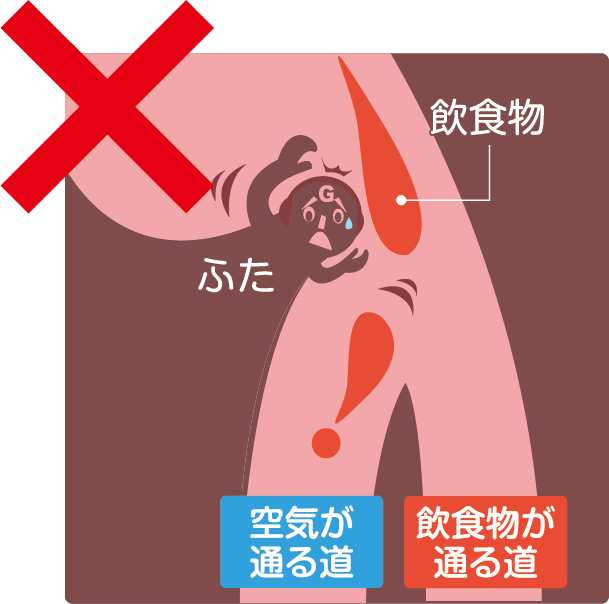

誤った飲み込み

飲食物が空気の

通る道へ…。

食べる量が減る

栄養と水分が

不足する。うまく飲み込め

なくなる食べられるものが

制限される食べる楽しみが

障害される

飲み込みにくい食べ物とは?

- 飲み込みにくい食べ物にはどんなものがあるの?

-

以下の条件に当てはまるものが飲み込みにくい食べ物です。調理法を工夫して、飲み込みやすくする必要があります。

-

飲み込みやすい条件

-

飲み込みにくい条件

パサパサ

焼き魚・ゆで卵

サラサラ

ジュース・お茶・味噌汁

パラパラ

かまぼこ・ごぼう・ちくわ

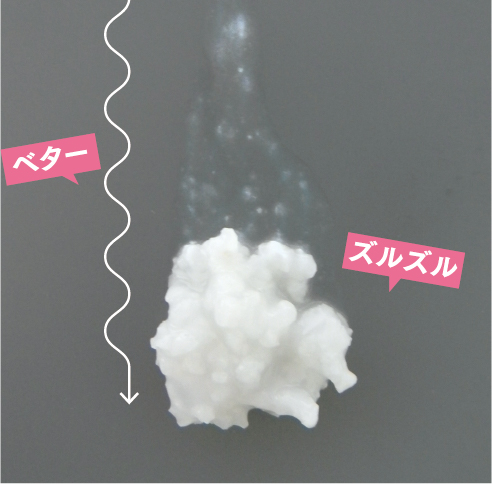

ベタベタ

もち・だんご飲み込みにくい条件

やわらかい

まとまりやすい

ベタつかない

- 嚥下障害になると、お粥も飲み込みにくくなるって本当ですか?

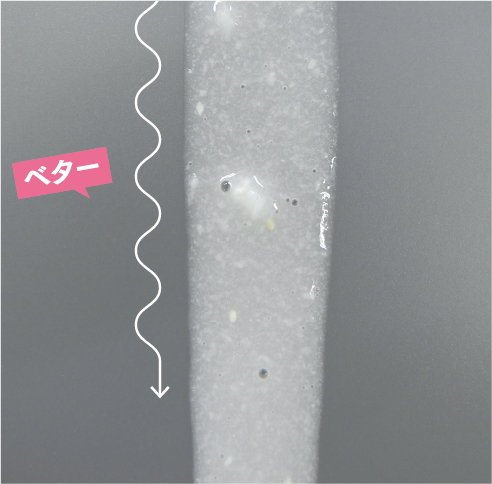

飲み込みが苦手な方にとっては「べたつき」は大敵。お粥には「でんぷん」に特有のベタつきがあるため、専用の「ゼリー材」を使って飲み込みやすくする工夫が必要です。

飲み込みにくい場合の対応策

- 飲み込みやすくするにはどうしたらいいの?

-

-

とろみをつける

市販の「とろみ材」を使ってとろみをつけましょう。

液体やミキサー食にとろみをつけることで、まとまりやすく、流れるスピードが調節しやすくなります。 -

-

ゼリーにする

液体や固形状の食材を市販の「ゼリー材」を使ってゼリーにしましょう。

ゼリーにすることで、まとまりやすく、べたつきを軽減できます -

どちらが適しているかは、医療機関に相談しましょう!

-

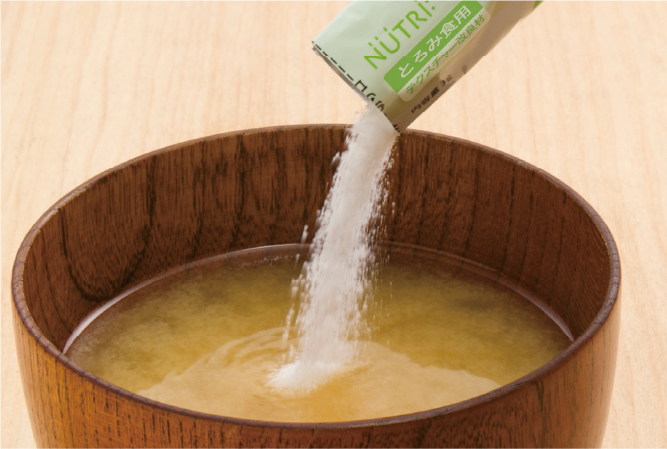

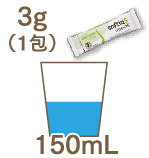

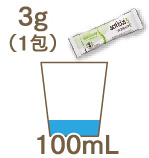

- どうやって「飲み物・汁物」にとろみをつけるの?

-

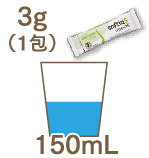

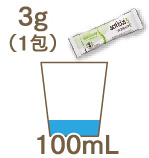

特別用途食品 えん下困難者用食品 とろみ調整用食品「ソフティアS」を使って、飲み物や汁物へとろみをつける方法とそのポイントをご紹介します。

作り方

飲み物・汁物、ソフティアSを計量します。

【分量】

《中間のとろみの場合》- 液体150mL

- ソフティアS3g(1包)

飲み物・汁物にソフティアSを加えスプーンなどでかき混ぜます。

とろみ材を追加しないよう注意!

飲み物・汁物が高温の場合、とろみがゆるく感じますが、口に入る温度まで冷めればとろみがつきます。

とろみがついたら完成です。

とろみ材を追加しないよう注意!

初めはとろみがゆるくても少し時間をおくと十分なとろみがつきます。

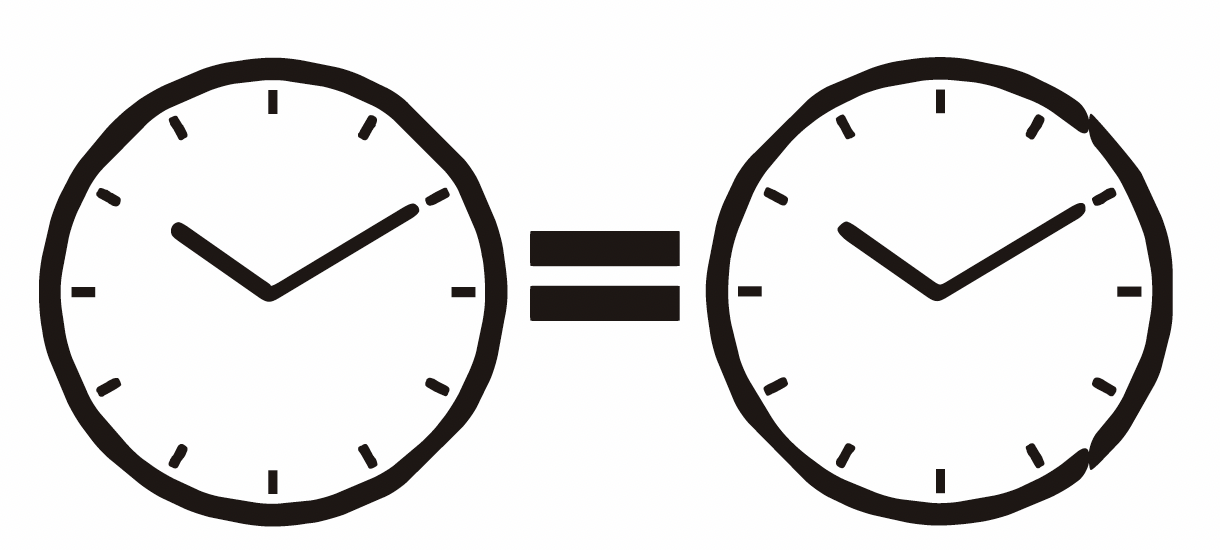

とろみが安定するまでの時間

- お茶2分

- 牛乳5分

- 果汁ジュース5分

- 味噌汁5分

- イオン飲料5分

- 濃厚流動食10分

適したとろみを簡単に作りたい…

-

薄いとろみ 中間のとろみ 濃いとろみ

-

飲み物、汁物の温度や種類に関係なく左のレシピを参考にして作りましょう。

適したとろみを簡単に作りたい…

薄いとろみ

中間のとろみ

濃いとろみ

飲み物、汁物の温度や種類に関係なく上のレシピを参考にして作りましょう。

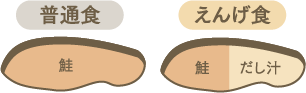

- どうやって「食べ物」にとろみをつけるの?

-

特別用途食品 えん下困難者用食品 とろみ調整用食品「ソフティアS」を使って、食べ物へとろみをつける方法とそのポイントをご紹介します。

作り方

加熱調理した固形状の食材、だし汁、ソフティアSを計量します。

【分量】

ミキサーに加熱調理した固形状の食材とだし汁、ソフティアSを入れペースト状にします。

大きな粒のないなめらかなペースト状になったら完成です。

なめらかなペーストに仕上がらない…

-

-

-

1. 食材の量は十分ですか?

食材が少なすぎるとミキサーが回らず食材がなめらかになりません。150g以上の食材を使用してください。 -

2. だし汁の量は十分ですか?

分量のだし汁を加えてもなめらかにならない場合は、だし汁を増やすとなめらかになります。ただし、だし汁を入れすぎると栄養価が下がり味もうすくなるので、入れすぎには注意してください。

-

1. 食材の量は十分ですか?

- どうやって「お粥」をゼリーにするの?

-

医療機関でも使われているゲル化材「ソフティアU」を使って、お粥をゼリーにする方法とそのポイントをご紹介します。

作り方

お粥、ソフティアUを計量します。

【分量】

【分量】《ごはんから作る場合》

ミキサーに70℃以上のお粥、ソフティアUを入れペースト状にします。

器に移して、70℃程度で固まり始めます(冷蔵庫等での冷却の必要はありません)。

- どうやって「おかず」をゼリーにするの?

-

医療機関でも使われているゲル化材「ソフティアU」を使って、「おかず」をゼリーにする方法とそのポイントをご紹介します。

作り方

【分量】

ミキサーに加熱調理した固形状の食材と分量のだし汁、ソフティアUを入れ、ペースト状にします。

2を鍋に入れ、火にかけてかき混ぜながらひと煮立ちさせます。

冷めないうちにラップを敷いたバットに流し込み、ゼリー状に固まったら完成です。ゼリーは70℃以下になると固まり始めます。

- どうやって「飲み物・汁物」をゼリーにするの?

-

医療機関でも使われているゲル化材「ソフティアU」を使って、「飲み物・汁物」をゼリーにする方法とそのポイントをご紹介します。

作り方

飲み物・汁物、ソフティアUを計量します。

【分量】

鍋に、飲み物・汁物とソフティアUを入れ、かき混ぜながらひと煮立ちさせます。

鍋に、飲み物・汁物とソフティアUを入れ、かき混ぜながらひと煮立ちさせます。

冷めないうちに器に流し込み、ゼリー状に固まったら完成です。

ゼリーは70℃以下になると固まり始めます。 - どうやって「濃厚流動食」をゼリーにするの?

-

医療機関でも使われているゲル化材「ソフティアiG」「ソフティアENS」を使って、「濃厚流動食」をゼリーにする方法とそのポイントをご紹介します。

作り方

濃厚流動食、ソフティアiGを用意し、熱湯を計量します。

【分量】

※濃厚流動食250mLの場合はソフティアENSを用意し、熱湯75mLを計量します。

熱湯(80℃以上)にソフティアiGを加えて、約20秒間かき混ぜて溶かします。

2に室温程度(25℃以上)の濃厚流動食を加え、均一になるまで(約20秒間)かき混ぜます。

容器に移して、ゼリー状に固まったら完成です。室温で約20分間程度で固まります。

とろみについて

- どれくらいの粘度のとろみがいいの?

-

飲み込みやすいとろみの状態は「薄いとろみ」、「中間のとろみ」、「濃いとろみ」です。

どの状態が適しているかは専門家に判断してもらいましょう。適正なとろみの状態

- とろみは粘度が強くなるほど飲み込みやすくなる?

-

「しっかりとろみがついていると飲み込みやすそう!」と思ってしまいがちですが、「とろみのつけすぎ」には注意が必要です。

とろみが濃くなるとまとまりやすくなる反面、ベタつきが増して飲食物が残留しやすくなるため、危険な場合があります。危険なとろみの状態

- とろみをつけるには、片栗粉でも良いの?

-

片栗粉の原材料は「でんぷん」です。片栗粉で作ったとろみは、口の中に入れた際に、唾液中のアミラーゼという「でんぷん」を分解する酵素で分解されてサラサラの液体に戻ってしまいます。

とろみをつけるには、えん下困難者用として消費者庁が認可している「とろみ調整用食品」を使いましょう。医療機関でも使われており、手軽にとろみがつけられるので便利です。

ゼリーについて

- ゼリー状にするには、ゼラチンや寒天でも良いの?

-

ゼラチンで作ったゼリーは、20℃以上になると溶け出してしまうため、食事や飲み込みに時間がかかる場合には、室温や体温で溶けてしまう場合があります。また寒天は、噛むと小さなカケラになり、口の中でうまくまとまりません。ゼリーにするには、医療機関でも使われている「ゲル化材」を使いましょう。

- ゲル化材で作ったゼリーは冷凍できるの?

-

ゲル化材「ソフティアU」で作ったゼリーは、冷凍で保存できます。

-

〈冷凍方法〉

-

〈解凍方法〉

-

嚥下食の栄養価

- なぜ嚥下障害になると栄養が不足するの?

-

飲み込みが難しくなることで食べられる量が減ること、食材を飲み込みやすくするため水分を加える必要があり、栄養価が下がってしまうことが原因です。

嚥下食は少しの量でしっかりと栄養がとれるような工夫が必要です。なぜ栄養価を確保する必要があるのか確認してみましょう。

-

食べ物・飲み物が

飲み込みにくくなるため

食べられる[ 量 ]が減る

-

嚥下食は食材を

なめらかにする際にだし汁が必要なため

栄養の[ 質 ]が落ちる

栄養価は約半分に!!

嚥下食は「少量×高栄養」がポイント

-

- どの栄養素が足りないのか分かりません?

-

「一汁三菜」は足りてますか?どの栄養素が足りないかチェックしましょう!

がついた項目はあなたの足りない栄養素です

がついた項目はあなたの足りない栄養素です

-

食事の量が少ない

食事の量が少ない

-

-

-

エネルギー

を補給する

-

-

-

肉・魚・卵類をあまり食べていない

肉・魚・卵類をあまり食べていない

ごはんとみそ汁だけで

ごはんとみそ汁だけで

済ませることが多い -

-

-

タンパク質

を補給する

-

-

-

野菜・海藻類をあまり食べていない

野菜・海藻類をあまり食べていない

繊維が残って食べにくい

繊維が残って食べにくい

-

-

-

ビタミン・ミネラル

を補給する

-

-

-

水がむせて飲み込みにくい

水がむせて飲み込みにくい

水分を補給する回数と量が少ない

水分を補給する回数と量が少ない

-

-

-

水分

を補給する

-

-

-

食事の量が少なく、

食事の量が少なく、

食べるものにも偏りがある -

-

-

-

5大栄養素

を補給する

-

-

-

-

食事の量が少ない

食事の量が少ない

-

-

-

エネルギー

を補給する

-

-

-

-

肉・魚・卵類をあまり食べていない

肉・魚・卵類をあまり食べていない

ごはんとみそ汁だけで

ごはんとみそ汁だけで

済ませることが多い -

-

-

タンパク質

を補給する

-

-

-

-

野菜・海藻類をあまり食べていない

野菜・海藻類をあまり食べていない

繊維が残って食べにくい

繊維が残って食べにくい

-

-

-

ビタミン・ミネラル

を補給する

-

-

-

-

水がむせて飲み込みにくい

水がむせて飲み込みにくい

水分を補給する回数と量が少ない

水分を補給する回数と量が少ない

-

-

-

水分

を補給する

-

-

-

-

食事の量が少なく、

食事の量が少なく、

食べるものにも偏りがある -

-

-

5大栄養素

を補給する

-

-

-

-

- 嚥下食をたくさん食べることができません。少しの量でしっかり栄養をとる方法はありますか?

-

少量で高栄養な栄養補助食品を上手く活用しましょう。目的や用途に合ったものを選んでください。

-

おきかえ

タイプ -

ハーフ食の減らした食事、ミキサー食の1品を置き換えて。

足りない栄養を補給します。

-

アイオールソフト

おかずにもデザートにもなる

豆乳ベースの濃厚固形食エネルギーとたんぱく質、ビタミン、ミネラルを効率よく摂取できます。おかず系&デザート系の専用ソース(別売)でさらに40~50kcalとれる! ソースを手作りすればアレンジの幅が広がります。

-

こんな方に

おすすめします

-

-

-

底上げ

タイプ -

これ以上食べられない!というときに、

ボリュームはそのまま。

栄養価だけをグンとアップします。

ニュートリーコンク2.5

嚥下調整食に加えて栄養価アップ

だし汁や水の代わりに嚥下調整食に加えることで、量(かさ)はそのままでエネルギーはもちろん、たんぱく質、ビタミン、ミネラルを底上げすることができます。シチューやハンバーグなどの食事、お茶やコーヒーなどの飲み物にもお使いいただけます。

-

こんな方に

おすすめします

-

-

-

極少

タイプ -

とにかく少ない量で栄養を!

そんなとき、

わずかな量で栄養を補給できます。

ブイ・クレス ハイプチゼリー

とにかく少ない量で栄養価アップ

1個23g(約大さじ1杯半)とプチサイズながら、80kcalもの高いエネルギー摂取が可能。エネルギーだけでなく、ビタミンやミネラルといった栄養素もしっかり補えます。おいしく食べやすいので、食が細くなった方も負担なく召し上がれます。

-

こんな方に

おすすめします

-

-

えん下困難者用食品とは?

- 特別用途食品「えん下困難者用食品」ってなに?

-

-

消費者庁から「嚥下機能の低下した方に適した食品」であると許可を受けた製品です。

「えん下困難者用食品」は、農林水産省から「飲み込むことが難しい人向けの食品」として利用許諾が得られた製品についている、スマイルケア食「赤」マークに対応しています。製品を選ぶ際の目印にしましょう。 -

-

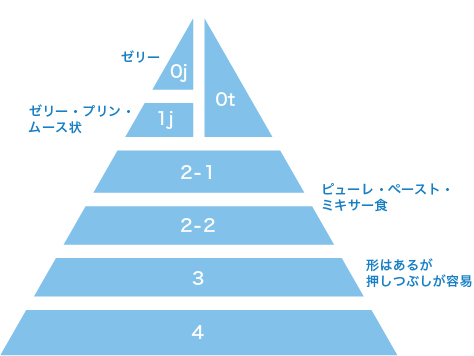

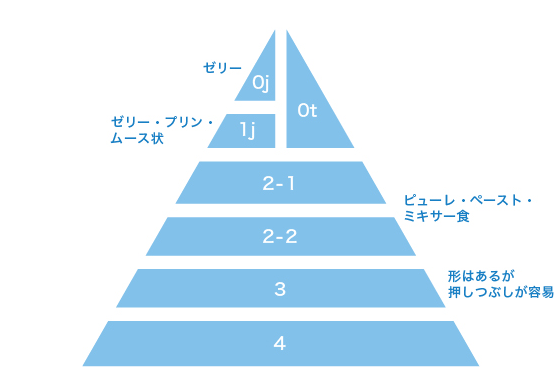

学会分類2021への対応

- 学会分類2021(とろみ)に沿ったとろみ飲料を作るにはどうしたら良いの?

-

-

とろみ材ごとの添加量の目安は以下を参考にしてください。

-

- 学会分類2021(食事)コード1jの主食はどんなものが該当しますか?

-

-

付着性(べたつき)や凝集性(まとまり)に配慮したおもゆゼリー、ミキサー粥のゼリーなど。

-

- 学会分類2021(食事)コード2の主食はどんなものが該当しますか?

-

-

とろみ調整食品でとろみを付けたおもゆ、付着性(べたつき)が高くならないように処理をしたミキサー粥、米粉を用いたもの。

付着性が高くならないよう、でんぷん分解酵素(α-アミラーゼ)を粥に作用させて、ゼリー状にする製品(例えば市販のゲル化剤)を用いて適切な状態に調整する必要があります。

粥をミキサーにかけただけの調理では、コード2に適した食品にはなりません。

-

- 学会分類2021(食事)コード3の主食はどんなものが該当しますか?

-

-

離水に配慮した粥など。

粥を取り分ける、粥にとろみ調整剤を添加する、酵素を作用させてゼリー状にするなど工夫が必要です。

「お粥の離水」に手軽に対処したい場合はこちら

-

- 学会分類2021(食事)コード4の主食はどんなものが該当しますか?

-

-

全粥や軟飯など。

-

- 学会分類2021(食事)コード0tの食事はどんなものが該当しますか?

-

-

お茶や果汁に中間のとろみあるいは濃いとろみをつけたもの。

-

- 学会分類2021(食事)コード0jの食事はどんなものが該当しますか?

-

-

付着性(べたつき)・凝集性(まとまり)・かたさ・離水に配慮したお茶ゼリーや果汁ゼリー、市販されている嚥下訓練用のゼリーなど。特別用途食品えん下困難者用食品許可基準Ⅰのもの。

-

- 学会分類2021(食事)コード1jの食事はどんなものが該当しますか?

-

-

付着性(べたつき)・凝集性(まとまり)・かたさ・離水に配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの。卵豆腐や介護食として市販されているゼリーやムース。特別用途食品えん下困難者用食品許可基準Ⅱ、嚥下食ピラミッドL1およびL2のもの。

-

- 学会分類2021(食事)コード2の食事はどんなものが該当しますか?

-

-

べたつかず、まとまりやすいピューレ・ペースト・ミキサー食。なめらかで均質なものは2-1、やわらかい粒などを含む不均質なものは2-2。 刻んだものにあんをかけたものは、コード2-2には該当しません。

-

- 学会分類2021(食事)コード3の食事はどんなものが該当しますか?

-

-

形はあるが押しつぶしが可能で、食塊形成が容易であり、多量の離水がなく、ばらけにくいもの。やわらか食、ソフト食など。

物性の条件を満たしていれば、つなぎを工夫したやわらかいハンバーグの煮込み、あんかけをした大根や瓜のやわらかい煮物、やわらかく仕上げた卵料理なども含まれます。

市販の肉・魚や野菜類を軟化させた製品の多くも、この段階に含まれます。

舌と口蓋で押しつぶすことができるかたさに刻んだりほぐしたりしたものに、中間のとろみあるいは濃いとろみ程度のあんをかけたものも含まれるが、かたい食材を刻んだものやあんのとろみの程度が薄すぎるものは該当しません。

-

- 学会分類2021(食事)コード4の食事はどんなものが該当しますか?

-

-

上下の歯槽堤間で押しつぶすことができる(指の腹で潰せる)かたさのもの。軟菜食、移行食など。素材に配慮された和洋中の煮込み料理、卵料理など、一般食でもこの段階に入るものも多数あります。

上下の歯槽堤間で押しつぶすことができるかたさに刻んだりほぐしたりしたものに、中間のとろみあるいは濃いとろみ程度のあんをかけたものも含まれますが、かたい食材を刻んだものやあんのとろみの程度が薄すぎるものは該当しません。

-

日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021(食事)

※『日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021』を一部改変したものです。表の理解にあたっては『日摂食嚥下リハ会誌25(2):135-149, 2021』

または 日本摂食嚥下リハ学会HPホームページ: https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2021-manual.pdf

『嚥下調整食学会分類2021』 を必ずご参照ください。嚥下食作りのポイント

- 嚥下食作りに使う「ゲル化材」、どうやって選んだら良いの?

-

-

下の表の嚥下食作りの課題・要望を参考に、作業性や調理環境、目指す物性を考慮して、現状の課題をクリアできる製品を選びましょう。

嚥下食作りの課題・要望

タイプ

製品名

特長

物性目安

コード 0j~3の幅広い物性に調整したい… スタンダード ソフティアG

加熱、冷却をすることでさまざまな食材をゼリー状にすることができます。だし汁とゲル化材の配合を調整することで幅広い物性に対応可能。 コード0j~3 すばやく固まるものが良い… 酵素入り ソフティアU

でんぷん由来のベタつきを抑え、なめらかなゼリーに。でんぷん以外の食材もゼリー状に。70℃から固まり始めるためすぐに固まり、冷凍も可能。 コード0j~3 おかゆの離水が気になる… おかゆやイモ、麺類のべたつきが気になる… 冷凍したい… クックチル、ニュークックチル、クックフリーズで温かい嚥下食を提供したい… 再加熱カート対応 ソフティアR

クックチル・ニュークックチル・クックフリーズでも温かい嚥下調整食を提供できます。ソフティアRで作った嚥下調整食は、中心温度95℃(1分間)でも溶け出さないため、嚥下調整食の温めのお悩みを解消できます。 コード3 嚥下食を再加熱すると溶けてしまう… 加熱の手間を省きたい… 非加熱 カタメリン

加熱、冷却不要。フードプロセッサーを使って、少量のだし汁と撹拌することで、まとまりやすくなります。 コード3 きざみ食をまとまりやすくしたい… -

- 嚥下食を作る時、加える水分(だし汁)も計量する必要はありますか?

-

物性の安定化と栄養価の把握のためにも、水分(だし汁)も必ず計量するようにしましょう。

「ミキサーがまわれば良いから、水分(だし汁)の計量はしていない」という場合は要注意!作業性を重視して、だし汁を不用意に多くすると、嚥下食の「栄養価が低下する」、「味が薄まる」という問題が出てきます。求める物性に応じて、だし汁の量は最小限に抑えることがポイントです。

だし汁「少ない」

だし汁「多い」

ミキサーのまわりやすさ 悪い

良い 飲み込みやすさ 難しい

易しい 栄養価 高い

低い 味 濃い

薄い だし汁「少ない」

だし汁「多い」

ミキサーのまわりやすさ 悪い

良い 飲み込みやすさ 難しい

易しい 栄養価 高い

低い 味 濃い

薄い

- 常食ができてからでないと嚥下食が作れないため困っています。良い方法はありますか?

-

-

スチームコンベクションオーブンを使い、嚥下食に使う食材をまとめて調理すれば、常食と同時進行で作業を進められます。味付けのタイミングはスチコンに入れる前でも良いですが、まとめてスチームした後、ミキサーで撹拌するときに調味することも可能です。

- すべての食材をそれぞれペーストにするのは手間がかかる…ペーストの工程を省く方法はありますか?

-

-

お粥の場合は、熱湯に混ぜるだけでなめらかなお粥が作れる「そく粥シリーズ」が便利です。また、野菜やフルーツの場合は、 ピューレやジュースを活用すれば、ミキサーにかける手間が省けるだけでなく、食材の繊維も気にならず、なめらかに仕上がります。

-

- 少量の食材ではミキサーがうまく回らず、なめらかになりません…どうしたらいいの?

-

-

ミキサーは食材の量が少ないとうまく回らず食材がなめらかになりません。嚥下食の対象者が少ない場合は食材をペースト状にして1回分ずつ冷凍保存しておくと便利!食材を無駄にせず、ミキサーにかける作業をまとめることができます。

※冷凍保存は、各施設の衛生管理基準に則して行ってください。

-

- ゲル化材を加えてから鍋で加熱するのが面倒!良い方法はありませんか?

-

-

スチコンを使えば、複数の食材をまとめて加熱することができます。鍋で加熱するより時間はかかりますが、スチコンで加熱している間は他の作業ができるので、作業効率がUPします。

-

- ゼリー状に冷やし固めるための冷却時間が十分にとれない!どうしたらいいの?

-

-

ブラストチラーを使用することで、加熱後の食材をすばやく冷却することができます。ブラストチラーが使用できない場合は、ソフティアUのように高い温度から固まり始めるゲル化材を使用してください。

-

- 見た目にも美味しい嚥下食に仕上げる成形のコツはありますか?

-

-

ラップやお椀など身近なものを利用することで、リアルな成形が可能です。

-

-

-

ラップは

マルチプレイヤー

ラップがあれば、ほとんどの食材を

成形できます。

成形の形、切り方を工夫し、

スプーンで削ぐなどでアレンジを。

-

-

-

-

お椀だって使えます!

丸みのあるものはお椀などのカーブを

活かしましょう。

-

-

-

特殊成形には

アルミホイルを!

デコボコした感じや特殊な形に

成形したい場合は、アルミホイルが便利です。 -

-

-

-

こんなものも

活用できます!

型や抜型を活用するのはもちろん、

お菓子やシュウマイ、豆腐の空き容器、

絞り袋など、身近にあるものを

うまく活用しましょう。

また、バーナーで炙ることで見た目が

よりリアルになり、香ばしさも演出できます。 -

-

-

- ペースト状の食材をゲル化材で成形した嚥下食では食べ応えがない!良い方法はありますか?

-

-

カタメリンを使うことで、かたさやまとまりに配慮することができ、

あえて粗くきざむことで食感を楽しむことができます。

カタメリンを使うことで、かたさやまとまりに配慮することができ、

あえて粗くきざむことで食感を楽しむことができます。

食感を残した嚥下食を作る場合の添加量の目安

食材:だし汁

(総量100g)カタメリン 食材温度

20°Cの場合食材温度

60°Cの場合肉・魚

水分の少ない野菜80g:20mL 2.0g 1.0g 水分の多い野菜

果物100g:0mL 2.5g 1.3g 食材:だし汁

(総量100g)カタメリン 食材温度

20°Cの場合食材温度

60°Cの場合肉・魚

水分の少ない野菜80g:20mL 2.0g 1.0g 水分の多い野菜

果物100g:0mL 2.5g 1.3g ●「なめらかさ」を調整したい場合は「だし汁」の量を加減してください。

●「かたさ」を調整したい場合は「カタメリン」の量を加減してください。-

食感を残した嚥下食の作り方は こちら

-

-

-