最新Topics

嚥下の専門家・福村医師が解説!

とろみが適応となる症例と求められる性質とは

「どんな方にとろみが適しているの?ゼリーは?」と疑問に思ったことはありませんか?

とろみが適しているかどうかは、症例によって異なります。そこで、「完全側臥位法(かんぜんそくがいほう)」を発見した摂食嚥下領域の専門家・福村医師に、とろみが適応となる症例とそれぞれの症例に適したとろみの性質についてお話を伺いました。

社会医療法人 健和会

健和会病院

総合リハビリテーションセンター長

医師

とろみが有効となる

嚥下障害とは?

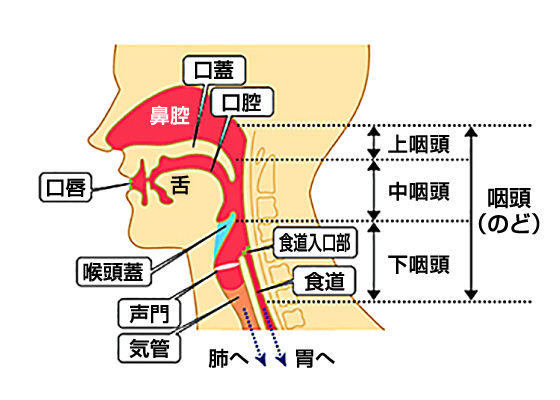

誤嚥に関わる嚥下障害のうち、運動の主な問題は、①嚥下反射惹起遅延、②咽頭収縮不全、③声門閉鎖不全、④食道入口部開大不全の4つです。

このうち①~③はとろみが適応となり、それぞれの障害に対して必要なとろみの性質は異なります。必要とされる主な性質は「付着性」「凝集性」「粘性」です。

付着性は“くっつきやすさ”、凝集性は“まとまりやすさ”、粘性は“圧力をかけて液体を流した時の抵抗”つまり“圧力がかかったときの通りにくさ”です。

引用元:日本メディカル ニュートリション協議会 運営 摂食・嚥下障害Website

症例ごとに詳しく見ていきます。

①嚥下反射惹起遅延では、嚥下反射が起きる前に、喉頭内に飲食物が侵入し、誤嚥が起こります。

飲食物にとろみをつけて、付着性・凝集性を高め、ゆっくり流れるようにすることで、嚥下反射のタイミングに合わせて飲食物を飲み込むことができます。

ゆっくり流れて欲しいときに最も重要なポイントは、粘膜に対しての付着性です。貼りついてくれないことには、ゆっくり流れません。水分など凝集性が低いものは、サーっと流れてしまいますし、ゼリーなど凝集性が高くても、付着性が低いものではつるんと流れてしまいます。

そのため、付着性・凝集性が高いとろみ材を選択する必要があります。しかしながら、そのようなとろみ材はあまりないため、比較的優れたものを選択することが求められます。

②咽頭収縮不全は、嚥下反射惹起中に、咽頭から食道へと飲食物を押し出す力が足りないため、咽頭内に嚥下後も飲食物が残ってしまいます。残った飲食物が流れたり滑ったりすることによる誤嚥を防ぐためには、咽頭に留まる力、つまり付着性・凝集性が必要になります。したがって、嚥下反射惹起遅延の場合と同様、とろみ材にも付着性・凝集性の高さが求められます。

なお、咽頭残留量自体を減らす意味では、弱い咽頭収縮力でも押し出しやすい低粘性・低付着性の食品を選択することも意義があります。重症度や希望する摂取姿勢との兼ね合いで選択しましょう。

③声門閉鎖不全では、嚥下反射の間、しっかりと声門を閉じておくことができず、飲食物が声門を越えて気管に押し込まれてしまいます。嚥下反射中の圧力が高い状態で飲食物を通過させたくないため、高粘性・高付着性のとろみが有効です。粘性が必要とされる症例は、実はこの声門閉鎖不全だけ。先程お伝えした通り、粘性は “圧力がかかったときの通りにくさ”です。嚥下反射惹起中に圧力がかかった状態では粘性に意義はありますが、圧力がかかっていない状態では粘性だけを評価しても有効性は低いと考えられます。そのため、他の障害は付着性と凝集性がポイントになります。

なお、とろみの適応ではない④食道入口部開大不全は、ワレンベルグ症候群や反回神経麻痺などで生じる「食道の入口が開かない」という症例です。食道の入口が少しでも開くように治療をしないと、当然ながら飲食物だけでなく何も通りません。治療をして食道が少し開いた段階では、狭いところに飲食物を通すことになるため、粘性が高いものより低い方が適しており、水分などにとろみがつくと全く通らなくなることもあります。

とろみ材を使わない方が有効ですが、私が治療する地域では、嚥下障害の方200人のうち食道入口部開大不全の方は1人ほど。言い換えると、嚥下障害の方200人中199人に対して、とろみは有効といえます。

| とろみ | 付着性 | 凝集性 | 粘性 | |

|---|---|---|---|---|

①嚥下反射 惹起遅延 |

適応 | 高 | 高 | - |

②咽頭収縮不全 |

適応 | 高 | 高 | - |

| ※咽頭残留量自体を 減らしたい場合 |

低 | - | 低 | |

③声門閉鎖不全 |

適応 | 高 | - | 高 |

④食道入口部 開大不全 |

適応外 | - | - | 低 |