最新Topics

繰り返し注意喚起される

薬剤粉砕事故を防ぐために

錠剤嚥下障害の評価方法と、

適切な服薬を啓発する

徳島県薬剤師会の取り組み

ここ数年、『薬剤粉砕』による事故が複数報告されており、大きな問題になっています。薬が飲みづらいからと、錠剤を分割したり粉々に砕いたりして飲んだことのある方もいらっしゃるかもしれません。なぜ薬を粉砕してはいけないのでしょう?薬剤粉砕の危険性を訴え、薬剤師や医療従事者へ事故防止のために適切な情報提供・啓発活動をしている、徳島県薬剤師会の石田先生にお話を伺いました。

一般社団法人

徳島県薬剤師会

https://www.tokuyaku.or.jp/

常務理事

注意喚起が繰り返される

薬剤粉砕による事故

粉砕投与の危険性を

知ってほしい

薬剤の粉砕投与については、2020年 日本医療機能評価機構により、医療安全情報が報告され、注意喚起されています。しかしその後も事故が続き、2023年のPMDA(医薬品医療機器総合機構)では7例の事故が報告されています。これほど度重なる注意喚起があっても薬剤粉砕による事故は減っていないのです。

では、なぜ危険なのでしょう。

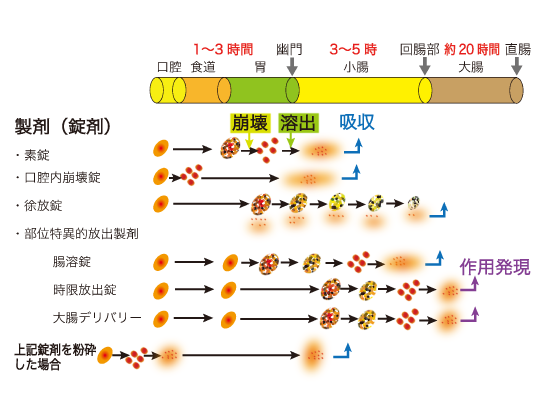

それは薬剤が粉砕されることで、薬の効果に大きな影響を及ぼすからです。薬剤は、「どこでどのように溶けて吸収されるか、どれくらいのスピードで効果を発揮するか」をすべて計算して作られています。たとえば、腸で溶ける『腸溶錠』は、飲み込んでも胃ではあまり溶けず、腸に入ってからゆっくりと溶け出すよう作られています。それを砕くと胃で溶けてしまい、胃酸の影響で期待した効果が得られなかったり、胃壁が荒れて潰瘍ができたりすることもあります。

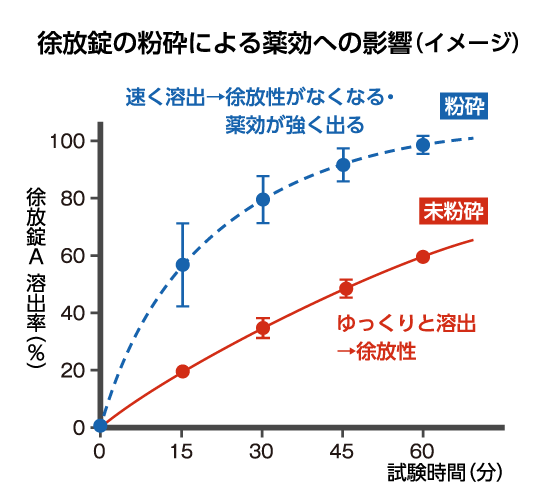

また、薬の効き目が持続し、服薬回数を減らすように設計されている『徐放錠』と呼ばれる薬剤は、何時間かけて腸のどこで溶けるか、その間にどれだけの成分を出すかをきっちり計算して作られています。そのため、徐放錠を粉砕して服用すると、急激に溶けて吸収されてしまい、体内の薬の濃度が急上昇して副作用が出たり、想定する時間よりも早く効果が切れたりします。

そのままでは苦かったりにおいが強い薬剤は、糖衣などでコーティングされており、これらを粉砕してしまうと味やにおいを感じ飲みにくくなってしまいます。

このように、薬剤にはいろいろなタイプがあり、それぞれ効果が最大限に発揮できるように設計されています。これは医師が処方する薬だけでなく、市販薬(OTC)でも同様です。まずは薬剤粉砕が「一歩間違えば命に関わる危険な行為」だと、薬剤師だけでなく、ほかの医療・介護従事者の皆さんにも知っていただきたいと思います。

※徳島県薬剤師会石田先生提供資料より一部改変

危険な粉砕投与は

なぜおこなわれる?

背景に潜む「錠剤嚥下障害」

では、薬をなぜ粉砕してしまうのでしょう。

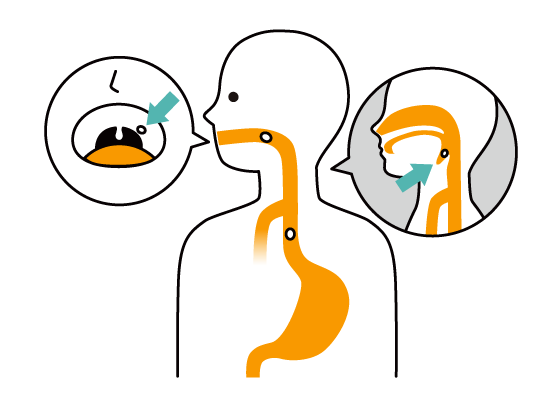

その背景にあるのは、薬の飲みにくさです。実は、薬はもともと食事よりも飲みにくいものなのです。私たちは食事をする際、よく噛んで口の中で飲み込みやすい塊(食塊)を作り、それをゴクンと飲み込みます。しかし、錠剤やカプセルは、一般的に水と一緒に服用します。固形物である“薬”と、液体である“水”を比較すると、のどを通過するスピードは水の方が速く、水だけ先にのどを通って薬が口の中やのどに残ってしまうことがあります。これが薬の飲みにくさへとつながっています。実際、「食事は問題なく食べられるけれど薬は飲みにくい」という方が、数多くいらっしゃいます。

このように薬が飲みにくいことを『錠剤嚥下障害』と呼んでいます。錠剤嚥下障害は、病気や障害の有無、年齢に関係なく、健康的な若年層にも一定数存在しているという報告もあります。そうした患者さんが「必要な薬だから頑張って飲もう」と、自ら粉砕してしまう場合もあれば、看護師や介護士、あるいはご家族が「飲みにくそうだから」と親切心で粉砕してしまう場合もあります。それは治療に対する意欲や優しさからくる行為ですが、非常に危険な行為だと理解することが大切です。

錠剤嚥下障害は

簡単にチェックできる!

薬局での聞き取りに盛り込み、

事故を未然に防ごう

では、錠剤嚥下障害かどうかを知る方法はあるのでしょうか。

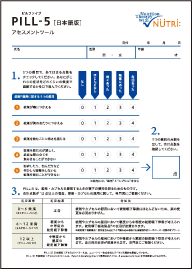

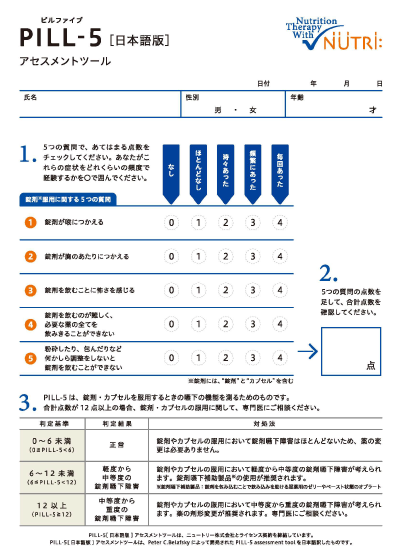

服薬時の嚥下に特化した『PILL-5[日本語版]アセスメントツール』を使用することで、「錠剤嚥下障害」かどうかと、その程度、対処法を確認できます 。『PILL-5』は国内初の錠剤嚥下障害評価ツールで、5つの質問の内容を0~4の5段階で回答し、合計点数を3段階で評価するという、非常に簡単な仕様です。評価には1分とかからないでしょう。ニュートリーのサイトに掲載されており、ダウンロードして使用することもできるので、一度試してみるとよいと思います。

簡単に評価できるため、たとえば調剤薬局の窓口で薬剤師が聞き取りをする、問診票へ追加する、タブレット等で提示して回答してもらうなど、業務内に盛り込むと良いでしょう。食べ物が飲み込みにくく、明らかに嚥下障害があるなどの事前情報があれば、「薬も飲み込みにくいかもしれない」と気づくことができるかもしれませんが、そうでなければ、患者さんや家族からの相談がなければ、錠剤嚥下障害に気づくことはできません。『PILL-5』で評価することにより、薬剤師が「この患者さんは錠剤嚥下障害だ」と気づくことができれば錠剤嚥下障害の程度に合わせて、水かぬるま湯に薬を溶かして服用する『簡易懸濁法』や、錠剤を嚥下しやすくする錠剤嚥下補助製品(服薬用のゼリーやペースト状態のオブラート)を用いる方法など飲み方を指導することができます。また、調剤する前に医師への疑義や薬剤変更の提案などを行えます。それにより、薬剤の粉砕を未然に防ぐことができ、患者さんへより安全な薬を渡すことができます。

また、入院時に行われる摂食嚥下機能評価では、食事をどれだけ上手に飲み込めるかを評価しますが、錠剤嚥下障害の程度は判断できません。錠剤嚥下障害は摂食嚥下障害の有無や年齢に関係なくみられるため、入院時の評価項目としても『PILL-5』を導入し、摂食嚥下障害とは別に評価するとよいでしょう。

いずれにしても薬剤師は患者さんが服用する薬に対し、「きちんと飲めているか、飲めていないのか」というところまで責任を持たなければなりません。そのためにも『PILL-5』を導入して錠剤嚥下障害を評価・把握し、適切な薬剤への切り替えを検討できる段階を作ることが先決です。服薬指導に関しては、すべての薬に対して、必ず「砕いたり潰したりしないでくださいね」、「飲みにくかったらすぐに相談してくださいね」と伝えるよう徹底することも大切です。

『PILL-5』は一般の方でもできる簡単なものですから、大病をした、誕生日を迎えた、会社の健康診断を受けたなど、折に触れて確認するのもよいでしょう。患者さん側からの自己申告も事故防止の一手となります。

私たち徳島県薬剤師会では、薬剤の粉砕投与についての注意喚起や対策の啓発活動を積極的におこなっています。その一環として、薬剤粉砕の危険性を解説し、薬の飲み込みにくさの対策のひとつとして『簡易懸濁法』を解説した冊子を制作し、徳島県内の病院・介護施設に配布しています。他にも、県内薬剤師の地位や質の向上を目指して、比較的高頻度で勉強会や研修、あるいは外部専門家を招いた講演会などを催し、最新の医薬情報の提供による知識の向上にも努めております。

今の日本は高齢化社会へとシフトし、多くの介護施設・訪問看護施設が設立されています。その中には、薬剤師が関与していない施設も多く存在するという事実もあります。今後はそうした施設との連携も必要となるため、簡単に錠剤嚥下障害をチェックできる『PILL-5』の活用の場は広がっていくのではないでしょうか。

※PILL-5[日本語版]アセスメントツールは、ニュートリー株式会社とライセンス契約を締結しています。

※PILL-5[日本語版]アセスメントツールは、Peter C. Belafskyによって開発されたPILL-5 assessment toolを日本語訳したものです。

※PILL-5[日本語版]アセスメントツールは、ニュートリー株式会社とライセンス契約を締結しています。

※PILL-5[日本語版]アセスメントツールは、Peter C. Belafskyによって開発されたPILL-5 assessment toolを日本語訳したものです。

国内初!服薬時の

特化した

自記式アセスメントツール

![PILL-5(ピルファイブ)[日本語版]アセスメントツール](/assets/images/interview/logo_product_pill5.png)