最新Topics

増加する誤嚥性肺炎患者の早期退院を目指して

「口から食べる」を早期に実現する摂食嚥下チームの取り組み

町の北端を淀川が流れる大阪府守口市は、大手電機メーカーの城下町として知られています。その淀川近くにあるのが松下記念病院。急性期の二次救急病院で病床数は323床。入院患者数は月に延べ7,600人に上る地域の中核病院です。診療科や職種を越えたチーム医療体制が大きな強みであり、現在27チームが稼働中。近年増加する誤嚥性肺炎患者の早期退院を目標に、摂食嚥下チームが取り組んだ「早期経口移行」のメリットについて、メンバーにお話を伺いました。

パナソニック健康保険組合

松下記念病院 摂食嚥下チーム

管理栄養士

言語聴覚士

摂食嚥下障害看護認定看護師

誤嚥性肺炎患者の

早期経口移行を

実現するために作り上げた

独自の評価フローと

クリニカルパス

当院では以前よりNST(栄養サポートチーム)による栄養評価の一環として、入院患者全員に嚥下スクリーニングツールを用いた摂食嚥下機能評価をおこなってきました。しかし、それが具体的なケアへつながりにくい状況の中で誤嚥性肺炎患者の入院期間が長引くという課題がありました。今後も高齢化が進み誤嚥性肺炎患者の増加が見込まれる中で、どうしたら入院期間を短縮できるか。そう考えた時に「早く口から食べることが大切」という結論に至りました。そしてスタートしたのが、2022年に正式稼働した摂食嚥下チームによる早期経口移行への取り組みです。

チームの職種構成は、耳鼻科医師、言語聴覚士、摂食嚥下障害看護認定看護師、管理栄養士です。その一人ひとりが「できる限り早期に経口摂取へ移行することで栄養状態の低下を防いで回復をうながし、患者様に適した環境や住み慣れた場所へと早期につなげること」を目標として活動しています。

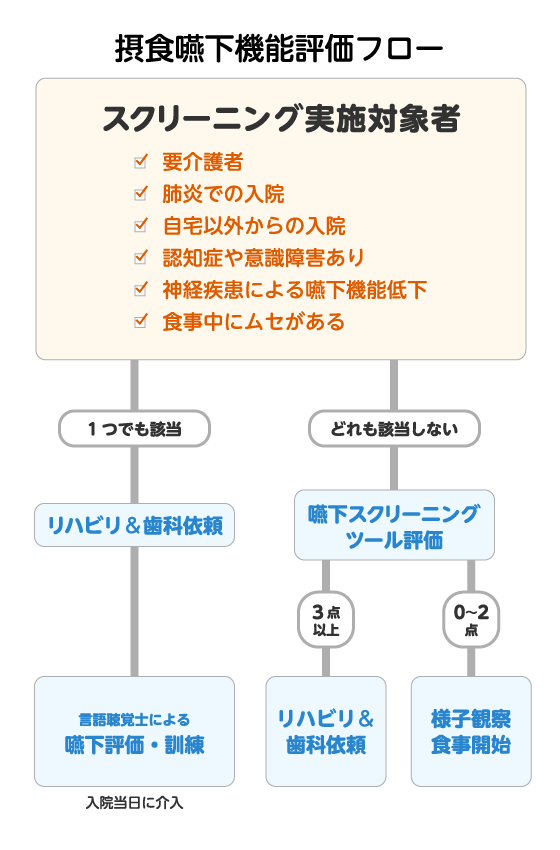

その第一歩となるのが、「摂食嚥下機能評価フロー」による初期評価です。このフローは、嚥下に問題のある患者さんをいかに早く拾い上げるか、という観点で作成しました。入院時に看護師が嚥下障害のリスクの高い患者さんをスクリーニングすることで、入院当日から言語聴覚士が介入できるようになりました。

また、土日祝日等に訪れる急患の場合、言語聴覚士が不在のケースも多く、経口摂取が可能かを判断しにくい状況から絶食となる患者さんもいらっしゃいました。そういった理由での絶食を無くすため、看護師に嚥下の初期評価の研修をおこなっており、研修を終えた看護師が「ゼリーなら食べられるかも」と判断すれば、言語聴覚士の不在時でも絶食を強いることなく早期に経口摂取を開始できるようにしています。その際に提供するのが『プロッカZn』です。『特別用途食品 えん下困難者用食品』として認可されているゼリーで、付着性が低く飲み込みやすいため、当院では開始食として以前から提供していました。

絶食期間が短ければ嚥下機能が落ちにくくなるため、次の食形態へ移行しやすくなっていると感じています。

加えて、入院時に誤嚥性肺炎と診断されている患者さんには入院初日から「誤嚥性肺炎クリニカルパス」が適用されます。このクリニカルパスは、「誤嚥性肺炎であれば、早期の多職種介入が必要」という考えのもと、治療・リハビリ・食事面において、いつどの職種がどんな介入をするのかを可視化したものです。これまでは主治医の指示を待っていたため、言語聴覚士が介入するまで長くて1週間程度かかっていましたが、このクリニカルパスによって、入院初日から介入できるようになり非常にスピーディです。嚥下機能や体力の低下を抑えられるため、早期回復には適していると思います。

※松下記念病院提供資料より一部改変

「食べられるようになるためには

どうすればよいか?」

早期経口移行の取り組みにより、

院内の意識が大きく変わった

摂食嚥下チームで早期経口移行に取り組んだことにより、スタッフの意識は大きく変わりました。以前は「言語聴覚士が評価して、医師の指示を待つ」という受け身だった意識が、「食べられるようになるためには、どうすればよいか」という積極的なものへと変化したのです。

たとえば口腔ケアです。以前は経口摂取をしていないなどの理由で看護師が介入できていないケースもありましたが、目視による観察等で口腔内を診る機会が大幅に増えました。その際、何か気になることがあればすぐに他職種と相談し対処ができるようになったのです。さらに「自分はこう考えますが、どうでしょうか」といったディスカッションも気軽にできるようになったことも、大きなメリットのひとつです。

もっとも大きな変化としては、ICU(集中治療室)やHCU(高度治療室)の患者さんにも介入するようになったという点です。ICU・HCUの患者さんが経口摂取するケースはあまりなかったのですが、摂食嚥下チーム発足以降は言語聴覚士が嚥下機能評価をおこない、重篤な患者さんでもその人の嚥下機能に合わせて早期経口摂取を開始できるようになりました。

嚥下機能評価は誤嚥性肺炎だけでなく、さまざまな病気・症状の患者さんにもおこなわれます。たとえば消化器系の術後の患者さんが経口摂取をはじめる場合、水分の多い流動食ではむせることがあります。また、大腿骨骨折等の術後は座位の保持が困難で、嚥下機能が落ちやすく、些細なことで誤嚥につながるケースがあります。こうした患者さんにはまず術前に嚥下機能評価をおこない、術後は『プロッカZn』から食事をはじめます。その後、経過を診ながら段階的に食事形態を変えていくようにしています。

当院では嚥下調整食分類2021のコード0j相当の食事として『プロッカZn』を提供しており、特に絶食が続いていた患者さんの場合、はじめて口にするのが『プロッカZn』というケースが非常に多いです。水さえ口にしていない患者さんも多く、それはそれはおいしそうに食べてくれます。その嬉しそうな顔が私たちのやりがいにもつながっています。

このように院内では「早期経口摂取を」という点が周知されているため、一般病棟やICU・HCU問わず、嚥下訓練などにもすぐに言語聴覚士が介入できるような体制に変わりました。あわせて患者さんの食事に関する情報は、カンファレンス時はもちろん、チームメンバーや担当医等とその都度共有され、判断が下されるため、非常にスピーディな対応を実現しています。

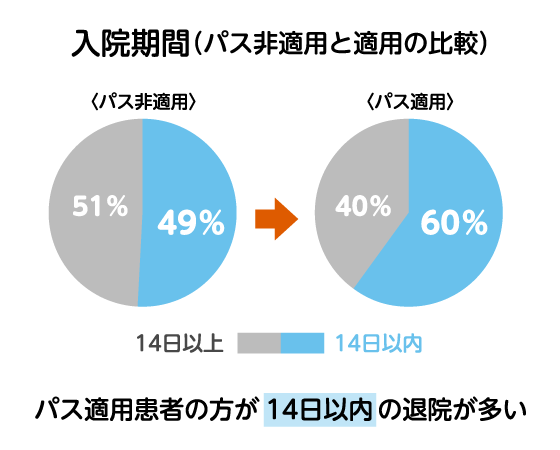

クリニカルパスの適用で

14日以内の退院が10%増

課題は院内すべての医師に

理解してもらうこと

こうした取り組みの結果、嚥下機能評価から早期経口移行をおこない、早期退院した患者さんは大勢いらっしゃいます。当院内での報告によると、誤嚥性肺炎パス使用による効果の比較では、「パス適用患者はパス非適用患者より14日以内の退院が10%多い。また、14日を超過した場合でも、超過日数の平均が非適用患者より7日短い」という結果が出ています。チームがスタートしてまだ3年程度ですが、今後もっと取り組みが浸透し、病院全体で徹底していくことができれば、さらに良い結果へとつながるのではないかと期待しています。

そのための課題として、診療科に関わらず当院の医師全員に早期経口移行のメリットを理解してもらえるような働きかけをおこなう必要があります。嚥下障害はどの診療科の患者さんにも起こりうることなので、すべての医師に私たちの取り組みのメリットを理解してもらい、連携協力ができる土台を作り上げることが大切です。しかし現状ではそのメリットを伝えきれておらず、言語聴覚士が早期介入しようとしても「まだ病状が安定していない」、「食事は抗生剤が切れてから」などとうまく介入できないケースもあります。本来は並行してやっていくべきことではないか、と考えていますので、もう少し連携できるような工夫が必要です。

その解決策のひとつとして、現在『プロッカZn』を試食してもらう試みをおこなっています。たとえば、研修医の先生に「こんなものを出しているんですよ」と配布したり、病棟の先生方にもお話をして試食していただいたりと、嚥下困難者用のゼリーの飲み込みやすさや美味しさを知っていただくようにしています。

早期経口移行には、嚥下機能の維持はもちろんサルコペニアや廃用症候群のリスクを減らし、口から食べることで生活リズムを整えられるなどさまざまなメリットがあります。そして、食べる喜びを感じることは、QOLの向上にもつながります。これからも患者さん一人ひとりと向き合い、ていねいに取り組んでいきたいと思います。

※プロッカZnは、消費者庁から特別用途食品 えん下困難者用食品 許可基準Ⅰの表示許可を取得した製品です。

※松下記念病院提供資料より一部改変